【书法篇】中国四大国粹知多少?

- 发布时间:2022-03-02 11:02:29

- |

- 作者:潮州市潮安区图书馆

- |

- 阅读次数:1315次

中国书法艺术历史悠久,渊源流长,始以图画记事,经过几千年伴随汉字的产生与演变而发展,成为中国文化的代表性符号。殷商时期的甲骨文、周朝时的金文、秦代的篆书、汉代的隶书,魏晋时期,楷书、行书、草书悉数登场,在唐朝,中国的书法艺术达到鼎盛。

中国书法分为篆书、隶书、楷书、行书、草书五种基本书体。

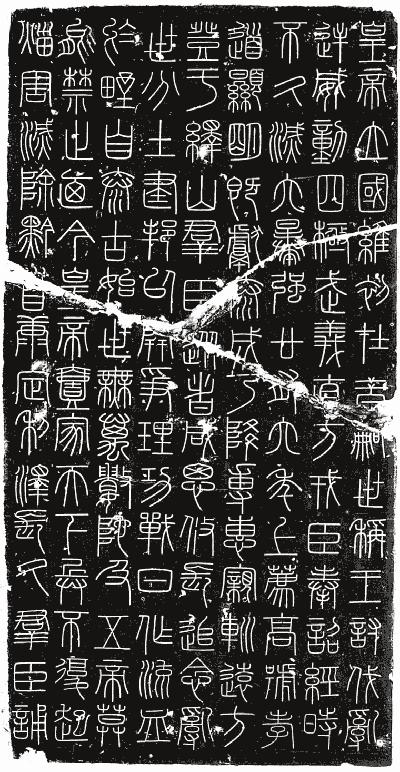

篆书:

篆书,大篆、小篆的统称,从甲骨文、商周金文、春秋战国列国文字(这些统称为“大篆”),秦始皇统一文字后的篆书为 “小篆”,直到汉代渐渐篆隶融合,最后被淘汰出实用文字范畴。

因小篆具有极高的艺术价值,被广泛用于篆刻和书法作品领域,所以我们一般提及的篆书专指小篆。小篆,笔画粗细均匀,线条稳定流畅,极具美感。

隶书:

隶书,从篆书演变而来的,在东汉时期成熟并达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。上承篆书传统,下开魏晋、南北朝书法风气。

形体上,隶书解散线条,变圆为方,故有篆圆隶方说法,字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

东汉·《曹全碑》

楷书:

楷书,也称正书、真书、正楷,由隶书过渡而来,始于东汉末年,魏晋南北朝时趋于成熟,唐代达到巅峰,迄今通行全国,是人们日常生活中最常用的书体之一。《辞海》中称楷书“形体方正,笔画平直,可作为楷模”。

我国在楷书方面名家辈出,公认“四大楷书”大家是【唐】欧阳询(欧体)、【唐】颜真卿(颜体)、【唐】柳公权(柳体)、【元】赵孟頫(赵体)。

颜真卿《告身书》

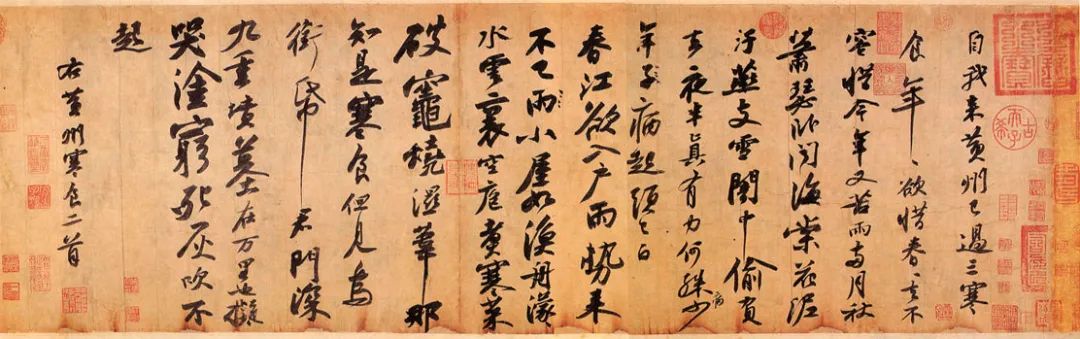

行书:

行书,在楷书的基础上发展起源,是介于楷书、草书之间的一种字体,分为行楷和行草两种,写得较为放纵流动的,近于草书的称行草;写得较为端正平稳的,近于楷书的称行楷。行书兼具实用性和艺术性,也是人们日常书写中最常用的字体之一。

在书法史上公认最好的行书作品,称为“天下三大行书”的是王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄季明文稿》和苏轼的《黄州寒食帖》。

宋·苏轼《黄州寒食帖》

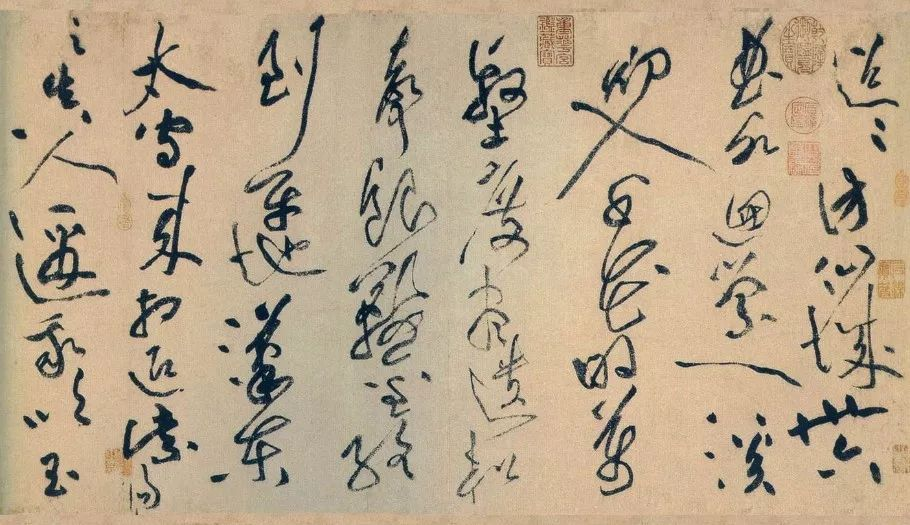

草书

草书,有广狭二义。广义上,不论年代,凡是写得潦草的字都称之为草书;狭义上,即作为一种特定的字体,形成于汉代,为书写简便,在隶书基础上演变而来。

草书发展分为早期草书、章草和今草三个阶段,汉代早期的草书称作为“章草”,汉代后期的称作为“今草”,而后又有“大草(又称狂草)”、小草之分。作为最具抽象艺术特质的书体,草书有“书已尽而意不止、笔虽停而势不穷”之妙。

宋·黄庭坚《李白忆旧游诗卷》

*本文部分内容观点经网络查阅后整理编写,仅供参考和学习交流,不足之处烦请指正。

延伸阅读:

《十五堂书法课实录》 杨谔著

扫码看书

本书是一本很有特色的书法教科书,是作者杨谔所讲的“十五堂书法课”的“纪实”,既有系统的知识讲解,又有演示和互动的图文,写“真人真事”,将作者和学生都“放进去”,具有情景性和临场性。

《十五堂书法课实录》呈现出一个“书法通观”的整体景象,而不仅仅局限于写字。作者所讲的“十五堂书法课”在学生中产生了较好的影响。

- 上一篇:【京剧篇】中国四大国粹知多少?

- 下一篇:【中医篇】中国四大国粹知多少?